En cuanto una mujer mexicana como Valeria (Natalia Solián) revela a la familia que está embarazada, la maternidad deja de ser exclusivamente de ella. La tribu se apropia de ese rol. El núcleo familiar se toma la molestia de intervenir para decidir y ordenar sobre una etapa que no es suya y de un cuerpo que no les pertenece. Se vuelven una pesadilla para quien va a maternar. Algo así como la pareja anciana de los Castevet en El bebé de Rosemary.

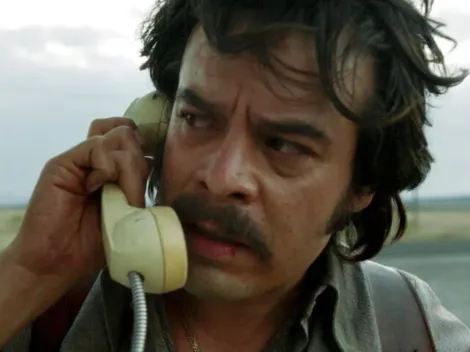

Esa invasión en una maternidad que no les corresponde es precedida por la exigencia hacia Valeria de que sea el ejemplo a seguir. La opresión tribal dicta que primero debe lograr lo que nadie ha podido en el círculo familiar: graduarse como universitaria. Conquistada esa meta impuesta para satisfacción del resto y no de ella, posteriormente debe proseguir a embarazarse porque así lo concibe la visión tradicional de lo que es ser una buena mujer. Estudiar para ser una profesionista no sirve para nada porque la verdadera validación como persona del sexo femenino es ser mamá. La presión ejercida incluye a su pareja, Raúl (Alfonso Dosal), quien encaja perfecto en la construcción social que se hace de la mujer con relación a lo que es la conformación de un hogar (renunciar a su empleo, por ende a su evolución profesional, con tal de cumplir con el perfil de madre abnegada).

El agobio que asfixia a Valeria tiene un fenómeno colateral extraño pero revelador como una manifestación de la presión que se ejerce contra su persona: su cuerpo y todo lo que hay en su entorno empieza a tronar. Truena la comida, como los huesos del pollo, pero también truenan los huesos de sus propio esqueleto. La imposición de ser una madre tradicional, figura romantizada y cimentada en un control e intromisión de la mujer embarazada, no es más que una cultura quebrantahuesos.

Dicha cultura es abordada por Michelle Garza Cervera en un género que describe perfectamente lo que padecen y han padecido miles de mujeres como Valeria en este país. Se ha perpetuado la idea y la práctica de moldear a una futura madre bajo el pretexto del cobijo familiar vendido como amor, sin embargo puede ser terrorífico para quien dará a luz. La directora encuentra una extraordinaria complicidad con la fotógrafa Nur Rubio Sherwell, quien matiza con precisión, a través de la iluminación y los colores disonantes, que el núcleo familiar es sombrío, no acogedor. Si bien no en todas las familias, sí en este modelo de familias que sabemos que existe.

La trama plantea a un ente esquelético como amenaza hacia Valeria. Es un acertado recurso para hacerle creer al espectador que el horror está ahí. No obstante, lo que en verdad da miedo es la edificación avasallante de la maternidad tradicional a manos de aquellas y aquellos que se creen dueños de la voluntad ajena. Y la primera piedra de esa práctica dominante está en la religiosidad con que concebimos a la madre mexicana, homologada como la Virgen María (la película abre con una enorme efigie de la Virgen de Guadalupe más temible que enternecedora).

El cuerpo de Valeria es el cuerpo de otras mujeres. Sus huesos son los de muchas más. Si su organismo truena es porque quiere romper con el esquema tradicionalista de la maternidad que únicamente le concede a la futura madre dolor, confusiones, dudas, pánico y culpa en su plano individual.